- 古氏新闻

- 古氏族谱

- 学术研究

- 古氏著作

- 书画专区

- 影视专区

- 古氏人物

- 古代人物

- 近现代人物

- 当代人物

- 古氏源流

- 中华古氏

- 《古氏通讯》第1期

- 《古氏通讯》第2期

- 《古氏通讯》第3期

- 《古氏通讯》第4期

- 《古氏通讯》第5期

- 《古氏通讯》第6期

- 《古氏通讯》第7期

- 《古氏通讯》第8期

- 《古氏通讯》第9期

- 《古氏通讯》第10期

- 《古氏通讯》第11期

- 《中华古氏》第1期

- 《中华古氏》第2期

- 《中华古氏》第3期

- 《中华古氏》第4期

- 《中华古氏》第5期

- 《中华古氏》第6期

- 《中华古氏》第7期

- 《中华古氏》第8期

- 《中华古氏》第9期

- 《中华古氏》第10期

- 《中华古氏》第11期

- 《中华古氏》第12期

- 《中华古氏》第13期

- 《中华古氏》第14期

- 《中华古氏》第15期

- 《中华古氏》第16期

- 《中华古氏》第17期

- 《中华古氏》第18期

- 公告栏

- 古氏文化

- 传统文化

- 民情风俗

- 寻根谒祖

- 逸闻趣事

- 文学专区

- 胜迹遗踪

- 古氏宗祠

- 陕西省古氏宗祠

- 山西省古氏宗祠

- 江西省古氏宗祠

- 广东省古氏宗祠

- 安徽省古氏宗祠

- 广西省古氏宗祠

- 台湾古氏宗祠

- 古氏组织

- 公益慈善

- 古氏企业

- 古氏分布

- 陕西省古氏

- 世界各国古氏

- 湖北省古氏

- 山西省古氏

- 山东省古氏

- 河南省古氏

- 河北省古氏

- 重庆市古氏

- 古氏祖坟

- 广东省古氏祖坟

- 江西省古氏祖坟

- 陕西省古氏祖坟

起 步

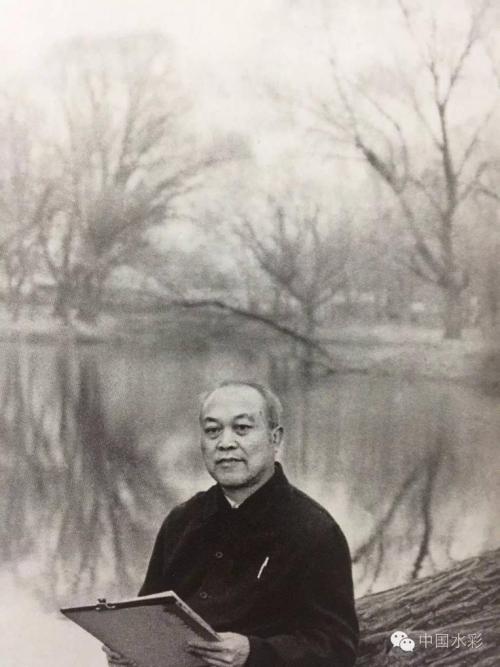

● 广东珠海 古 元

作者自幼喜爱绘画,抗日的烽火,将他自广州引向延安……从陕北公学,鲁迅艺术学院直到延安乡下的窑洞里,到处留下他对艺术孜孜以求的足迹。百姓的春种秋收,社会生活中的减租减息、办学选举,成为孕育他艺术生命的源泉,使他“深切体会到为什么作画和怎样作画”。

1919年7月,我出生于广东中山县那洲村(现属珠海市)。父亲是农民,青年时期他跟同乡去巴拿马谋生,在一间华侨经营的商店当杂工。几年以后,把积蓄起来的工钱作为资金,自己开设一间小杂货店,从家乡接来妻子,两人共同料理店务,过着勤俭的生活。十多年以后,由于思乡心切,就离开巴拿马返回家乡,建了一座新楼,购买几亩天地,又过起耕种生活。我是父母亲从海外反乡之后出生的。

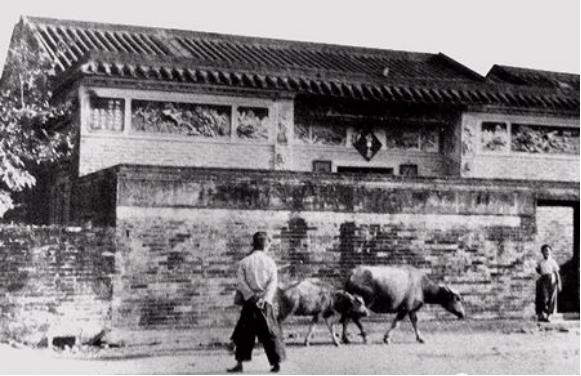

(古元旧居)

我的童年时在家乡度过的,我常常跟随父母在田间和家里劳动,拾柴草、拾田螺、捡花生、摘豆角、钟瓜菜、舂米、晒谷……我喜欢的游戏是放风筝、捕鱼、斗蟋蟀。冬季农闲期间,村里有时请戏班子来演出,大多数是木偶剧团,我也模仿制造一些小木偶在家里自唱自演。

我7岁上小学,先读识字课本和《千字文》,以后读《孟子》、《论语》、《古文》和唐诗。在家乡念完小学后,父亲打发我去广州上中学。

1932年夏天,我考入省立广雅中学。这所学校以前是广雅书院,创办于清代,设备甚好,环境清静。辛亥革命以后,改为省办的重点中学。全校学生1500多人,全部食宿于校内。30年代初期的广州,是封建军阀、官僚和洋人统治的城市。帝国主义的兵舰停泊在珠江的白鹅潭,外国领事和买办集团居住在白鹅潭畔的沙面。中国人不许随便进入,但洋人可以在广州作威作福。珠江沿岸和市内高楼大厦林立,少数上层人物过的是灯红酒绿豪华奢侈的生活,绝大多数人民却生活在屈辱和困苦中。这种不合理的社会现实引起了人们的深思。我和很多青年学生一样,关怀着中华民族的前途,期望社会发生重大改变。学生们常常掀起学潮,有时走向街头游行示威,反对帝国主义的侵略,表达对时局和当政者的不满。

我童年时期就很喜欢绘画,从祠堂庙宇的壁画中受到启迪,自发地画着人物、动物和山水。进入广雅中学以后,兴趣逐步升级,常常利用课余时间到校外作水彩写生,描绘田野、村舍、河流的自然风光。有时和兴趣相同的几个同学一起带着干粮和画具到远处写生,互相观摩,开始走人绘画之门。

那时我常常阅读一些美术书籍,学习绘画的知识。由于我童年生活在农村,对法国19世纪著名画家米勒所创作的反映法国乡村生活的油画,如《拾穗》、《晚钟》、《牧羊女》、《喂饭》等十分喜爱,感到亲切优美;而对欧洲画坛上流行的现代画派如达达派、未来派、立体派、抽象派等就不喜欢,觉得这些作品与我们的生活习惯和审美观念距离太远,难以理解。

1937年7月卢沟桥战火燃起,日寇的魔爪伸向全中国。广州也遭受日本轰炸机的空袭,居民生命财产损失惨重。在纷乱中,广雅中学要疏散到偏远的乡村去。我没有随校转移,回到了家乡那洲村,在一所小学校担任代课教师。我十分痛恨日本帝国主义对我国的侵略,便在教课之余绘制了一些抗日救国的宣传画,张贴在家乡的街头上,这是我第一次向社会展示自己的绘画作品,感到很有意义。

有一天,我们村里来了一支宣传队,演出救亡话剧和抗日歌曲。宣传队的成员大部分是一些乡村小学的教师。他们看了我的宣传画,邀请我加入他们的宣传队。我立即表示同意。以后就随同这支宣传队到各村巡回演出,我担任美术宣传活动。

1938年夏天,我从广州出版的《救亡日报》上看到了一些有关延安的消息。其中报道了抗日军政大学、陕北公学,青年训练班、鲁迅艺术学院的情况,对我有着巨大的吸引力。我憧憬那个地方。经过打听,得知在广州设有八路军办事处,我就毫不犹豫地奔往广州,向八路军驻粤办事处提出去延安的申请。办事处的负责人审阅了我的证明资料,便同意我的请求,介绍我去西安找八路军驻西安办事处,并嘱咐我路上要小心,不要随便对别人谈及前往的目的地。

1938年9月18日我乘坐北上的火车离开了广州。一路上列车冒着敌机的空袭,断断续续地运行,经过几个昼夜才到达西安。我按照信封上写的地址找到了八路军办事处。一位工作人员出来接待我,安排我住进一间简朴的招待所,让我稍为休息一两天,再前往陕北公学分校学习。

第二天傍晚,办事处一位负责人召集我们几位从不同地区前来的青年人在一起,通知我们明天早晨就起程,要步行六七天才可以到达目的地。并嘱咐我们“路上可能遇到国民党军队的阻拦要随机应变,绕弯子前进。”然后指定我们当中一位大约30岁的湖南人担任组长,我们称呼他为刘先生。

翌晨,我们携带行李来到一间骡马店。院子里有一些骡马,几个穿军装的人忙着整理货物和行装。他们是国民党军队的一支运输队,准备返回驻地。刘先生找到他们领队的人洽谈,付给他一些钱,他们就把我们的行礼安放到他们的货物一起。我们跟随在这支运输队的后面,徒步走出西安城。中途,经过一道国民党守军的岗哨,运输队的领队人对哨兵说:“他们(指我们这一组人)都是军人家属,是去找长官的。”有了他的掩护,我们没经过盘问就顺利地通过了关卡。当天下午我们到达了三原县城,在一间小客栈里住了一夜。

次日,刘先生雇了两头毛驴来驮运我们的行李,我们继续向目的地旬邑县出发。

我们每天要步行六七十里路,这对于我们这些初次长途跋涉的人来说还是很累的,但大家由于激动和愉快的心情而忘却了疲劳。经过7天的行军,我们顺利地到达了久已向往的目的地——陕北公学。

陕北公学分校有数千学员,来自五湖四海,编成几十个大队。老师中有的是经过二万五千里长征的红军干部,有的是国内著名的革命理论家。讲授的课程是政治理论课和军事课。我们没有专设的校舍和课室,农民的打谷场和农村的空旷地都是课堂,借用农民多余的房屋或窑洞作为宿舍。吃的是小米饭,睡的是垫着麦秸和芦苇的地铺,生活条件是艰苦的。

我们大队有一个俱乐部,叫做“救亡室”,是借用一座庙宇建立起来的,供大家文化活动的场所。我参加救亡室的美术工作,写标语,绘制壁报的装饰和插图,创作宣传画。这里还设立了图书阅览室。我在阅览室第一次读到《共产党宣言》,觉得道理高深透彻,文字精练易懂,给予我极大启发,使我懂得了革命真理,认为马克思学说是解决中国问题和世界问题的最先进思想,是推动历史前进的指针。经过深思之后,我决心加入以马克思主义为指导思想的中国共产党,于是向大队党组织提出入党申请。1939年11月11日,我被批准入党,经过三个月的预备期后,我成为中国共产党的正式党员。

1938年12月末,陕北公学这一期的学习结束了。同学们纷纷走上工作岗位,有的到部队当干部,有的到地方任职,有的到学校当教师,有的到研究班深造。我要求到鲁迅艺术学院学习美术,得到了组织的同意后,我便背起行装离开陕北公学。经过六天的步行,来到了党中央所在地延安。1939年1月,我成为鲁迅艺术学院美术系的学员。

鲁迅艺术学院的校址设在延安城北门外的山坡上(1939年5月迁至延安东门外桥儿沟)。它是1938年2月由毛泽东主席和周恩来副主席亲自发起成立的,以中国伟大文学家鲁迅先生的名字为校名,是一所综合性的艺术学院,分设文学系、戏剧系、音乐系和美术系,由很多著名艺术家担任教师,沙可夫同志、周扬同志先后担任院长。

在十分困难的条件下,师生们自己动手挖窑洞,建教室,制教具,开荒种菜种粮,纺棉织布,伐木烧炭,以解决生活和学习所需。没有油画、国画、水彩画的画具和纸张,只能用木炭或从山上找出一种深褐色的化石在土制的马兰纸上画素描,用染布的颜料代替绘画颜色。在延安一带的山野,生长着很多杜梨树,它的木质坚硬纤细,是创作木刻画的好材料。木刻的工具简便,可利用废弃的钢铁加工而成。木刻画还有独特的优点,它刻成后可以立即拓印很多幅,广为传播,并且具有强烈的艺术感染力。所以,鲁迅先生生前曾经极力倡导木刻,认为它是一种很好的宣传革命的艺术。30年代初期经鲁迅先生亲自指导而成长起来的木刻家江丰、胡一川、沃渣、马达等同志于抗日战争爆发后纷纷来到延安,在鲁迅艺术学院美术系任教。因此,美术系的学生都学习木刻。当时延安地区以及抗日根据地的木刻极为兴盛,它反映了革命根据地军民的战斗、生产、文化生活及社会面貌,在全国以至国外都产生很大影响。

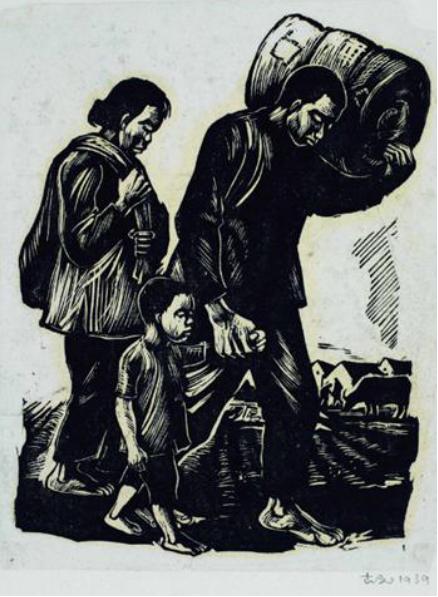

为了迅速培养艺术干部,以适应抗日战争发展的需要,鲁迅艺术学院的学制很短。开创的第一期和第二期,学习期限为三个月。到了第三期,改为一年。但一年之中有几个月时间师生们参加生产劳动,业务学习时间还是很短的。比如素描课,最多只能用三小时完成一幅作业。其他课程如木刻课、宣传画课、美术史课、艺术欣赏课等,都是短暂的,不能像现在的美术院校那样搞长期作业。那时候,十分注重艺术理论与艺术实践的紧密联系。我们创作的木刻作品、宣传画、漫画等,经常用墙报或流动展览的方式送到群众中去,考验我们的作品是否为群众所接受和欢迎,以发挥艺术作品对社会的功能;同时在不断的艺术实践中提高技巧,并加深艺术为人民服务、为革命服务的思想。我是第三期的学员,比起第一期和第二期的学习时间较为长些,所以能够在学习期间内创作了较多的木刻作品。比如:《开荒》、《播种》、《秋收》,是歌颂鲁迅艺术学院师生们的劳动生活的;《骆驼队》是刻绘我初到陕北首次看见骆驼队那种高兴心情的;《青纱帐里》是表现人民群众抗击日寇侵略的坚强意志的。我还刻了一套木刻连环画《自由在苦难中成长》,刻绘一家贫苦的农民因不堪地主的剥削从农村来到大城市,进人一间工厂做苦工,日寇入侵时把他抓走当劳工,后来他逃走出来参加抗日斗争的故事。

1940年5月,我在鲁迅艺术学院的学习结束了。组织上分配我和文学系毕业的几位同学一起去延安县碾庄乡工作。嘱咐我们协同乡村干部一起把基层的工作搞好,和当地群众打成一片,希望我们熟悉他们的生活后运用文学艺术手法反映出来。

到碾庄之后,我住在乡政府办公的窑洞里,在农民家里吃“派饭”。乡长分配我协助乡文教委员处理一些乡政府的日常工作。

碾庄村共有42户人家,全村除了正在上学的儿童外只有一个识字的人,其余都是文盲。自从1936年人民政权建立以后,乡亲们政治上得到了解放,生活也逐渐好转,村里已办起一座小学校,儿童可以上学了。但青年和成年人要参加生产劳动,上不了学,文化上还不能翻身。为了使他们也能获得学习机会,我就利用工作之余,教他们识字。我每天绘制一些识字画片——在纸片上画一头牛,写上“牛”字,画一只羊,写上“羊”字,画一只水桶,写上“水桶”两个字,分送给各户人家。乡亲们劳动后回到家里,看见这些图片,就能认识图片上面的字,一天认识一两个字,一个月就能认识几十个字,效果很好。

过了很多天,他们积存的图片也很多了,乡亲们都喜欢把画着大公鸡、大犍牛、大肥猪、骡、马、驴、羊的图片张贴在墙上,朝夕欣赏。而画着水桶、铁铲、镰刀等的图片,谁家也没有贴出来。从这里我了解到他们对家禽的喜爱心情,也领会到他们审美趣味。我便采用这方面的题材创作了《牛群》、《羊群》、《家园》、《铡草》4幅木刻,拓印很多张,分送给乡亲们。他们看见这些木刻画便津津乐道:“这头驴真带劲!”“这不是刘起兰家的大犍牛吗!”“放羊娃不带狗不行,要背上一条麻袋,母羊在山上下羔装进麻袋里背回来。”我看见乡亲们的高兴神情,从中受到许多启发,也感到十分欣慰。

经过一段熟悉的过程后,我对这里的生活产生了深厚的感情。看见乡亲们的日常生活,如同见到很多优美的图画一样。见到一个农民把收获的粮食倒进仓里,我即时就想到:“这可不是地主的粮仓”,于是创作了一副木刻《入仓》;见到区政府的办公室,虽然是一间简陋的房子,但它是劳动人民当家作主的自己的政府啊!于是创作了《区政府办公室》。我还创作了《选民登记》、《冬学》、《小学校》、《准备春耕》、《读报的妇女》、《离婚诉》、《结婚登记》、《哥哥的假期》、《农家的夜晚》、《减租金》、《逃亡地主又归来》等木刻作品。这些作品的素材,都是源于碾庄的生活。

《走向自由》连环画之六:家乡也许还有一片安静土16.5cm×12.5cm 1939年黑白木刻

我每创作完一副作品都拓印多张,分送给乡亲们。他们很喜欢这些作品,但是对于有些表现手法提出了批评。例如对《离婚诉》,首先肯定这副木刻的内容,认为陕北妇女过去太受压迫,离婚不能自己做主,出嫁以后受到虐待也不敢反抗,只能逆来顺受,忍气吞声;如今解放了,男女平等,受到压迫就可以起诉。但是,对于这幅画的刻法有疑问:“为啥脸孔一片黑一片白,长了那么多黑道道”?表示不能理解。因为我们开始学习木刻的时候,参考了一些欧美的木刻作品,又把这些表现手法带到了自己的作品中。乡亲们对于这些手法看不惯,他们提出的批评是值得我重视的。我联想起我国的传统绘画和民间年画以及书籍插图,是中国广大群众所喜闻乐见的艺术形式,我应从我国优秀的文化遗产中吸取精华。于是我有重新刻了一幅《离婚诉》,用单线的轮廓和简练的刀法来表现物体,画面清晰明快,乡亲们也就乐于接受了。

以上所提的作品,有一部分发表在延安《解放日报》上,登载在国内外的杂志上,并在延安和重庆的美术展览会上展出,受到社会公众的赞扬,给予我很大的鼓舞和鞭策。

我在碾庄工作和生活将近一年,时间不算很长,但这段过程是非常重要的,使我深切体会到为什么作画和怎么作画,他对于我以后的艺术道路有着深远的影响。

我就是这样开始走上艺术创作征途的。